장애인연금 받고 ‘잘’ 사냐고? 장애인들은 속 터진다

최고관리자

0

317

03.20 09:36

지원 장벽 높고, 금액도 적어‥"부가급여·대상 확대" 절실

【에이블뉴스 이슬기 기자】 50대 지체·신장장애를 가진 A씨는 꾸준히 일해오다 실직한 지 2년이 돼 간다. 실직 후 1년 뒤 장애인연금을 신청해봤지만, 전세자금과 오래된 자동차 등의 자산을 이유로 탈락했다. 소득이 없는 그는 신장 투석 등의 이유로 월 병원비만 4~50만원이 나가고 있다.

1년 뒤 장애인연금을 받기 위해 다시 신청해보겠다는 A씨는 “1년 동안 수입 없이 모아 둔 재산을 생활비로 사용하며 지낼 것 같은데, 1년 후에는 장애인연금을 탈 수 있을까”라며 한숨을 쉬었다. 그는 “장애인으로서 추가되는 비용을 보전하는 것이 장애인연금이라면 소득과 상관없이 모든 장애인으로 확대하는 것이 맞지 않겠냐”면서 장애인연금 현실화를 호소했다.

경증 시각장애를 가진 30대 B씨는 6개월 전 장애 등록을 마쳤다. 일을 1년 넘게 쉬고 있다는 그는 여전히 병원비가 부담스럽다. 2023년 장애인 실태조사에 따르면, 장애로 인한 추가 비용 발생 여부를 묻는 문항에서, 심한 장애는 79.9%, 경증 장애는 67.9%가 비용 부담을 호소했다.

B씨는 “장애 관련 부위, 질환에서 발생되는 의료비 일부를 지원받으면 좋을 것 같다”면서 “장애인연금이 개인의 소득 보전을 위한 제도라면 경증도 중증장애인만큼 경제 사정이 어려울 수 있으니 장애 정도와 무관하게 소득 정도에 따라 지원 대상이나 수준이 결정되면 좋겠다”고 말했다.

이 같은 내용은 최근 한국장애인단체총연맹(한국장총)이 발간 ‘장애인연금의 소득 보전 효과, 당사자의 체감도는?’이라는 장애인정책리포트 속 당사자들의 인터뷰 내용이다. 한국장총은 이번 정책리포트를 통해 다양한 통계와 장애 당사자들의 목소리를 토대로 현실을 짚어보고, 향후 장애인연금 정책 개선에 필요한 방향을 제시했다.

2023년 장애인실태조사를 살펴보면 장애인 가구의 월평균 소득은 305.8만원으로 전국 월평균 가구소득 483.4만원의 63.3%에 불과하다. 비장애인 가구와의 소득 및 임금 격차, 그리고 장애로 인한 추가 비용 부담은 지속해서 증가하고 있다.

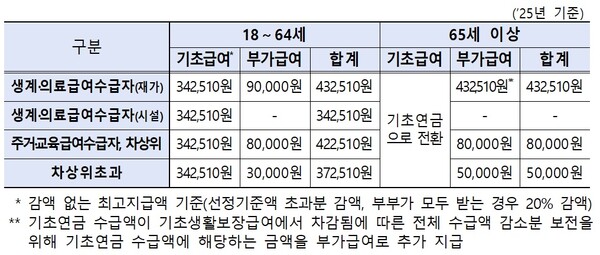

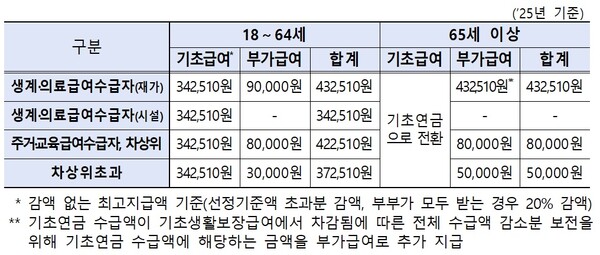

장애인연금은 대표적인 공적 소득보장 제도로 보건복지부 장관이 정하여 고시하는 ‘선정기준액’ 이하의 소득을 가진 성인 중증장애인에게 지급된다. 2011년 9만원으로 시작한 기본급여는 올해 34만원으로 올랐다. 올해 기준 부가급여 9만원을 더해 최대 43만2510원을 받고 있다.

263만 명의 장애인 중 장애인연금 수급자는 35만 명에 불과해 장애인 전체 인구 중 수급자 비율은 13.3%에 머문다. 그런데도 보건복지부는 ‘지원 대상자가 줄었다’는 이유로 올해 장애인연금 예산을 지난해 대비 85억원 감액한 8847억원으로 책정했다.

이렇다 보니 장애 당사자들이 체감하는 장애인연금의 소득 보전 효과는 미흡한 수준이다. 일정 수준 이상의 월급을 받으면 연금 수령액이 적어지거나, 1년 이상 근로 소득이 없음에도 평생 모은 자산을 소진해야 수급자로 전환되는 등 소득 보전 불균형이 발생하고 있었다.

한 당사자는 “일을 한다고 해서 장애인이 아닌 것은 아니”라며 “장애로 발생되는 비용이 많은데, 일하면 주는 지원이 줄어들고 받지 못하게 되니 다들 그냥 편한 수급자로 안주하려는 시스템이 될 수밖에 없다”고 지적했다.

2025년 장애인연금 급여액.ⓒ보건복지부

1년 뒤 장애인연금을 받기 위해 다시 신청해보겠다는 A씨는 “1년 동안 수입 없이 모아 둔 재산을 생활비로 사용하며 지낼 것 같은데, 1년 후에는 장애인연금을 탈 수 있을까”라며 한숨을 쉬었다. 그는 “장애인으로서 추가되는 비용을 보전하는 것이 장애인연금이라면 소득과 상관없이 모든 장애인으로 확대하는 것이 맞지 않겠냐”면서 장애인연금 현실화를 호소했다.

경증 시각장애를 가진 30대 B씨는 6개월 전 장애 등록을 마쳤다. 일을 1년 넘게 쉬고 있다는 그는 여전히 병원비가 부담스럽다. 2023년 장애인 실태조사에 따르면, 장애로 인한 추가 비용 발생 여부를 묻는 문항에서, 심한 장애는 79.9%, 경증 장애는 67.9%가 비용 부담을 호소했다.

B씨는 “장애 관련 부위, 질환에서 발생되는 의료비 일부를 지원받으면 좋을 것 같다”면서 “장애인연금이 개인의 소득 보전을 위한 제도라면 경증도 중증장애인만큼 경제 사정이 어려울 수 있으니 장애 정도와 무관하게 소득 정도에 따라 지원 대상이나 수준이 결정되면 좋겠다”고 말했다.

이 같은 내용은 최근 한국장애인단체총연맹(한국장총)이 발간 ‘장애인연금의 소득 보전 효과, 당사자의 체감도는?’이라는 장애인정책리포트 속 당사자들의 인터뷰 내용이다. 한국장총은 이번 정책리포트를 통해 다양한 통계와 장애 당사자들의 목소리를 토대로 현실을 짚어보고, 향후 장애인연금 정책 개선에 필요한 방향을 제시했다.

2023년 장애인실태조사를 살펴보면 장애인 가구의 월평균 소득은 305.8만원으로 전국 월평균 가구소득 483.4만원의 63.3%에 불과하다. 비장애인 가구와의 소득 및 임금 격차, 그리고 장애로 인한 추가 비용 부담은 지속해서 증가하고 있다.

장애인연금은 대표적인 공적 소득보장 제도로 보건복지부 장관이 정하여 고시하는 ‘선정기준액’ 이하의 소득을 가진 성인 중증장애인에게 지급된다. 2011년 9만원으로 시작한 기본급여는 올해 34만원으로 올랐다. 올해 기준 부가급여 9만원을 더해 최대 43만2510원을 받고 있다.

263만 명의 장애인 중 장애인연금 수급자는 35만 명에 불과해 장애인 전체 인구 중 수급자 비율은 13.3%에 머문다. 그런데도 보건복지부는 ‘지원 대상자가 줄었다’는 이유로 올해 장애인연금 예산을 지난해 대비 85억원 감액한 8847억원으로 책정했다.

이렇다 보니 장애 당사자들이 체감하는 장애인연금의 소득 보전 효과는 미흡한 수준이다. 일정 수준 이상의 월급을 받으면 연금 수령액이 적어지거나, 1년 이상 근로 소득이 없음에도 평생 모은 자산을 소진해야 수급자로 전환되는 등 소득 보전 불균형이 발생하고 있었다.

한 당사자는 “일을 한다고 해서 장애인이 아닌 것은 아니”라며 “장애로 발생되는 비용이 많은데, 일하면 주는 지원이 줄어들고 받지 못하게 되니 다들 그냥 편한 수급자로 안주하려는 시스템이 될 수밖에 없다”고 지적했다.

2025년 장애인연금 급여액.ⓒ보건복지부

이에 한국장총은 다가올 2040년 장애인연금 정책 제언으로 ▲부가급여 현실화 ▲대상 확대 등을 제언했다.

기초급여의 경우 2014년부터 20만원, 2019년부터 30만원으로 단계적 인상을 거쳤으며, 2022년부터는 전국 소비자 물가 변동률 0.5% 인상 반영으로 매년 조금씩 상향하는 반면, 부가급여의 인상 폭은 적은 편. 지난 10년간 겨우 1만 원 인상된 장애인연금 부가급여는 2025년 기준 3~9만 원에 머물고 있다.

이에 한국장총은 “장애인실태조사에 따르면 장애인의 추가 비용은 월 17만원에 이른다”면서 “‘장애로 인해 추가로 드는 비용을 보전해 주기 위해’라는 부가급여 목적 달성을 위해서는 부가급여액의 현실화가 시급하다”고 강조했다.

또한 ‘대상 확대’ 관련해서는 “현행 제도는 모든 중증장애인을 위한 제도처럼 홍보되고 있지만 실제로 모든 중증장애인을 대상으로 하고 있지 않다”면서 “법을 개정해 과거 3급 단일 장애인도 수급 대상에 포함해야 한다”고 제언했다. 한국장총은 더 나아가 “경증과 중증의 구분 없이 장애라는 것 자체만으로 소득을 창출하는 경쟁 고용에서 배제와 제한을 당하는 것이 현실”이라면서 ‘모든 장애인’으로 대상을 확대하는 것도 필요하다고 봤다.

아울러 한국장총은 “장애인 복지지출 규모를 OECD의 평균 수준까지 확대하는 것이 필요”하며, 장기적인 관점에서 다양한 수급 조건과 급여가 마련되어야 할 필요가 있고, 타 제도 간 사각지대 등을 포함한 폭넓은 논의가 이뤄져야 할 것이라고 제언했다.

출처 : 에이블뉴스(https://www.ablenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=219530)